بقلم/ السعداوي الكافوري

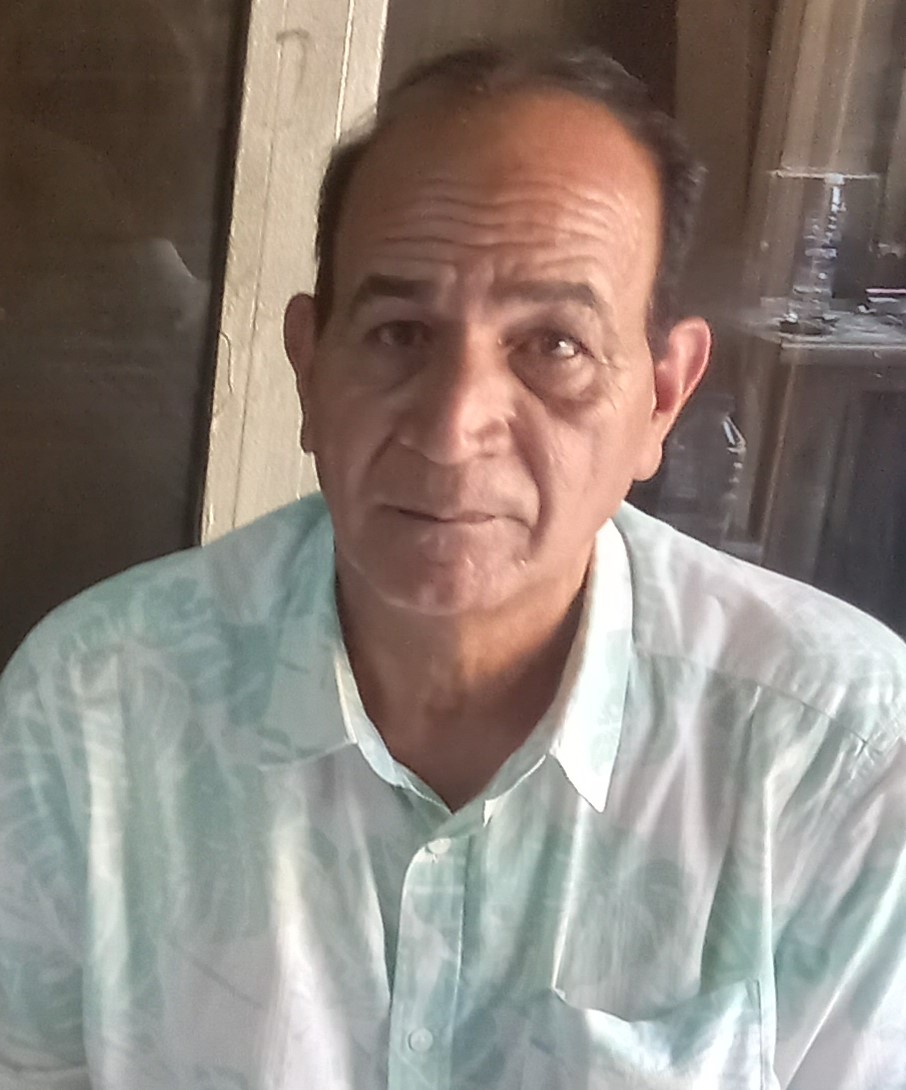

يعتبر الشاعر العمانى يونس البوسعيدى واحدا من أهم الأصوات الشعرية الفاعلة على مستوى المشهد الشعرى العربى المعاصر حيث صدرت له مجموعة من الأعمال الشعرية لاقت تجاوبا وإهتماما وتفاعلا من جماهير القراء والنقاد حيث نجح فى الإمساك باللحظة الشعرية وتطويعها بما مكنه من إعادة صياغة وتشكيل عوالم مدهشة تضج بالطزاجة وتحتشد بالجمال كل هذا من خلال لغة شفيفة وبناء شعرى رصين ومحكم ومتماسك وصور تحلق بالقارئ فوق أجنحة الدهشة ورؤية تستلهم الماضى و تشتبك مع الواقع وتستشرف أفاق المستقبل. جريدة الرسالة إلتقت به وكانت لها معه هذا الحوار:

س: ماذا عن نشأتك ومصادر تكوينك المعرفى؟

ج: بدأت علاقتي بالشعر مع تفتح عينيى على النور، فقد ربيتُ في عائلة منجذبة للعلم والأدب، تتغنّى بسلسلة أجدادها الذين نبغوا في الفقه والأدب والقضاء، ومنذ طفولتي حلّقتُ بأجنحة ترانيم الشعر على صوت جدّي لأمي الملقّب بصناجة عُمان، وهو يصدح بِشعره في المحافل الاجتماعية، كما أن جدّي لأبي كان يحفّظني المعلقات ونصوص عنترة والإمام الشافعي وعبدالرحيم البرعي وأبي مسلم البهلاني حين كان معلّمًا للقرآن الكريم في قريني الفيقين بولاية منح، ونشأتُ وأبي رحمهم الله تعالى يُصغي ل”كاسيتات” التسجيل بأشعار الشيخ السوطي وأبو علي الحوسني وغيرهم..

كل هذا جذبني لعالم الشعر والأدب مع أن الميولات الفنية ظهرت أيضا ملامحها مبكرة لديّ، فقد انجذبتُ منذ الطفولة لعالم الرسم والتلوين والذي ما يزال يجذبني لليوم وتجد ملامحه في بعض نصوصي الشعرية لكن جاذبية الشعر كانت أقوى من جاذبية الرسم، ٢/ أذكر حين تُرجم أول نص لي بواسطة النادي الثقافي بمسقط، ونُشر في كتاب خاص عليه صور الشعراء منهم صورتي أني جلستُ أنظر لصورتي وأحرف اللغة الإنجليزية متسائلا إن كان ذلك الكلام المصفوف المرصوص في الكتاب يخصني، وحين قام نادي القلم النمساوي بڨيينا بترجمة نصوص لي وقراءتها والنقاش حولها، وكان بعض الحضور من النمساويين متفاعلا ومندهشا لصُور النصوص الشعرية التي يمتاز بها النص الشعري العربي أحسستُ حينها أن الشعر هو الشعر المتسرب لكل نفسٍ تسمعه، وإنما هو صوت موسيقا الحياة، صوت الموسيقا، العصافير، الضحكات، الدموع، خرير المياه، الرياح… إلخ وإنما تحتاج للسان يلِجُ بها للقلوب والترجمة هي تلك الواسطة، وازداد يقيني بهذا وأنا ارصد تبعات القرّاء من اللغة الفارسية بعد ترجمة مجموعتي الشعرية (كاللبان محترقاً أغنّي) من أ. صادق البوعنين خصوصا أنه بواسطة الفيسبوك جاءني بعض القراء باللغتين العربية والفارسية من إيران والعراق وكانت تلك الترجمة هي الجناح الذي حمل لهم تلك المجموعة، لذلك فالترجمة هي أفق ضروري لقارئ خلف رقعة جغرافية ينتظر أن يسمع صوتك، وأنت صوته المبثوث في الطبيعة.

س: بما أنك تولي الترجمة هذه الأهمية، هناك جدل يثور حول سعي الكاتب بنفسه وقيامه بدفع المال لمن يُترجم له نصوصه لعدة أسباب منها البحث عن القرّاء الآخرين، أو الفوز بجوائز عالمية، ما رأيك بهذا؟

ج: مباشرة وبصريح العبارة لا أرى في ذلك حرجا. بل إن أسباب الحرج في ذلك لا تتعدى المثالية الشكلية التي وهنت أسبابها، فالترجمة أولا عملٌ يأخذ وقتا وجهدا، فنُعطي للمترجم القانوني مثلا أجرة فلماذا لا تكون الترجمة الأدبية عملًا ينال صاحبه عليه أجرة أين العيب في ذلك؟ أما القول أن النص البديع يفرض نفسه، فهذا الكلام غير صحيح إطلاقا، فكم نص سيء تُرجم وأُهمل الجيد لأن للعلاقات الشخصية أحكامها في الترجمة والجوائز الأدبية وو..، وهذا واضح للعيان، كما أن سعي الكاتب للفوز بجوائز العربية أمر مشروع، فلماذا لا يكون سعي الكاتب بنفسه للفوز بجوائز غير عربية أمرا مشروعا، مع أني لستُ من السعاة للجوائز لأسباب خاصة بي.

س: ما هي هذه الأسباب الخاصة؟

ج: مشاريع المسابقات الثقافية ليست بريئة من توجهات المؤسسات التي تقوم عليها، فأنت لو خالفتَ توجّه تلك المؤسسة بتغريدة صغيرة في (تويتر) فلا تطمع بالفوز ولو كتبتَ مثل المتنبي، كما إن لجان التحكيم الأدبية قد تكون أضعف من الأديب وظهر هذا في كثير من المسابقات الأدبية.

س: لا يُسمع صوتُ الأدب العماني عاليًا، ولكن حين يُبحث عنه نجده مبهرًا ومتفردا، لماذا؟

ج: لأنه عُماني.. فالشخصية العمانية ليست ميالة للضوء والضوضاء، هي غير منفوخة بالأنا، باختصار هي شخصية لا تجيد الإعلان عن نفسها، وهذه صفة تاريخية فيها، فمن عمان خرج مصقلة بن الرقية وكعب بن سور، وجابر بن زيد، والربيع بن الحبيب، والخليل بن أحمد وابن دريد وغيرهم.. لكن وأعترف بمرارة أنهم خرجوا من عمان فسطعوا، والعقلية العمانية حتى اليوم تنبهر بالخارج ولا تنظر لمبدعيها.

س: هل للمؤسسات الثقافية والنقد الثفافي دور في ذلك؟

ج: المؤسسات الثقافية تعمل على العموم، لكن يجب على المبدع أيضا أن يشتغل على نفسه غير معتمد على الآخرين، أما النقد الثقافي في سلطنة عمان فهو في حالة ركود.

س: ماذا عن علاقتك بالجوائز الأدبية وموقعها على مضمار مسيرتك الشعرية ؟

ج: “ما الفائدة التي يكتسبها الفائز بالجوائز الأدبية غير المبلغ المادي الذي سيذهب؟”

ذلك المبلغ المادي الذي سيذهب قد يكون حلّ مأزقا لمن (أصابته حرفة الأدب)، وقد حاصرته ألسن التحريم بالممنوعات، وبضرورة أن يمثل القيم المثالية القديمة أن الشاعر هو صورة المجتمع الأبية فلا يكتب إلا ما تشاء تلك الصورة النمطية القديمة، ثم يقعد ذلك الشاعر (الغلبان) وربما ليس في جيبه قرش يشتري حليب لأطفاله، بينما في قريحته جواهر يستطيع أن يصوغ يها العقود لمن يستحق دون أن يكون طبالًا أو مروّجا لأصنام.

ثم لنكن صريحين لِمن ترى الدعواتِ توجّه في المسابقات الأدبية والثقافية أليس لمن فاز بها أو بأخواتها بغضّ النظر عن مستوى جودة النص أو الأديب ككل. يا سيدي لاكرامة لنبيٍّ في قومه، وربما وطنك لا يعرف أنك مبدع إلا لو فزت بمسابقة خارج وطنك، بل صدقني حتى اللايك في الفيسبوك تُعطى إياه لو فزت بمسابقة حتى لو كتبتَ خزعبلات.

س: هل تجد في وسائل التواصل الاجتماعي فائدة أدبية؟

ج: طبعا، طبعا.. مع ضرورة أن يكون معك دائما دواء قرحة المعدة..

فوسائل التواصل الاجتماعي هي صحافة اليوم التي تقرأ بها آخر ما كتبه الأدباء في كافة الأصقاع ومن كافة التوجهات، وفيه كذلك يقرأك الآخرون، وفيه تتابع آخر أخبار الأدب والفكر والثقافة.

س: ولماذا دواء قرحة المعدة؟

لأن الغث والتطبيل والسيء فيه كثير لذلك يجب إعمال الوعي في القراءة في وسائل التواصل الاجتماعي.

س: الذي يقرأ شعر يونس البوسعيدي يجد الأبعاد التاريخية حاضرة بقوة، هل هو هروب من الواقع للأمس، أم هو استشراف للمستقبل؟

ج: لماذا لا يكون الإثنين معًا، التاريخ يحضر في نصوصي لأنه ديناميكي وليس لأنه متحجر، مع أن المتحجر متحرك عند الشاعر الخلّاق، لكني أقرّ أن التاريخ مصدر إلهام لي، أستقرأ به المستقبل، المهم عندي أنْ أستحضره بصورة سطحية غير وعظية، بل بإسقاط إبداعي وفنّي مع ما فيه من ألم.

س: هل هذا يعني أنك تكتب بتعمد ووعي؟

ج: لِم لا..؟ نعم قد تكون لحظة الكتابة هي لحظة لا وعي، لكن تشذيب الكتابة تحتاج للحظة وعي وإعادة نسج، وهذا هو ما قال عنه أبو هلال العسكري بالصناعة، فالصناعة هي إعادة هندسة السبيكة الشعرية لتكون مصاغًا أجمل.

س: من أين تستقي مصادرك التاريخية في نصوصك الشعرية؟

ج: من أمهات الكتب، خصوصا التاريخين العماني والأندلسي، لكن الدراما كانت أكثر إثارة للاشتغال التاريخي في نصوصي، وهنا أشير لثلاثية الأندلس للمخرج حاتم علي، فقد كانت محرضا جميلا لاستخدام التاريخ الأندلسي في نصوصي الشعرية.

س: أشرتَ في إحدى منشوراتك على صفحتك في الفيسبوك أننا نعاني من (حداثة تقليدية) في الشعر العربي، ماذا تقصد بذلك، وما سببها في رأيك؟

ج: سببها هو القراءة المتشابهة، فيكاد أن الجميع يقرأ أو يدعي أنه يقرأ المعلقات و للمتنبي وأبو تمام ثم… السياب، وختاما دنقل ونزار و درويش.. أو بوشكين أو تولستوي أو ماركيز أو…إلخ، هذا التشابه أنتج لنا نسخًا رديئة من الأدب، وأدباء غير قادرين على المغامرة في اكتشاف الجديد، لذلك صرنا نقرأ نصوصا تستخدم المعجم الشِعريّ نفسه، فتكاد أن تجد مفردات (اجري، أمشي، وحدي، أقترف، الصوفي، المجذوب،…..) في النسبة الغالبة من الشعر المتناثرة على صفحات التواصل الاجتماعي، هذا جعلنا لا نقرأ جديدا، بل متشابها غثًا، وكلٌ يقلّد بعضه البعض، لهذا نحن في مرحلة تقليدية.

س: هل فقد المثقف العربي دوره التنويري والإصلاحي؟

ج: المثقف لم يفقد هذا الدور، لكنه فقد قوة التأثير، سابقا كان المثقف من الفقهاء والشعراء هم المتحلقون حول بلاط الخلفاء والسلاطين، ثم كانوا هم المتهندمين في صفحات الجرائد والمجلات، كل هذا باعتبارهم مثقفين من أهل الحل والعقد، الآن لا، اليوم يقاس التأثير بعدد المتابعين وبقوة التأثير في السوشل ميديا، وهذا ما لم يعد يملكه المثقف، لكنه يملك سر التنوير فتلك ميزته ومزيته، والتي تعنّ الحاجة لها في حينها.

س: هل هذا يعني أن على المثقف استخدام كل الوسائل لإيصال فكره؟

ج: لا شك ولا جدل في ذلك، تاريخيا قد كان جرير يجلس مع رعاة الغنم ومع الحضور في بلاط الخليفة ليسمعوا شعره، واليوم يجب على المثقف التواصل بكافة الطرق ليكون حاضرا بقوة مع العالم.